向国庆十周年献礼的“红烧头尾”——由馆藏的几件一级藏品讲起

文/刘思羽

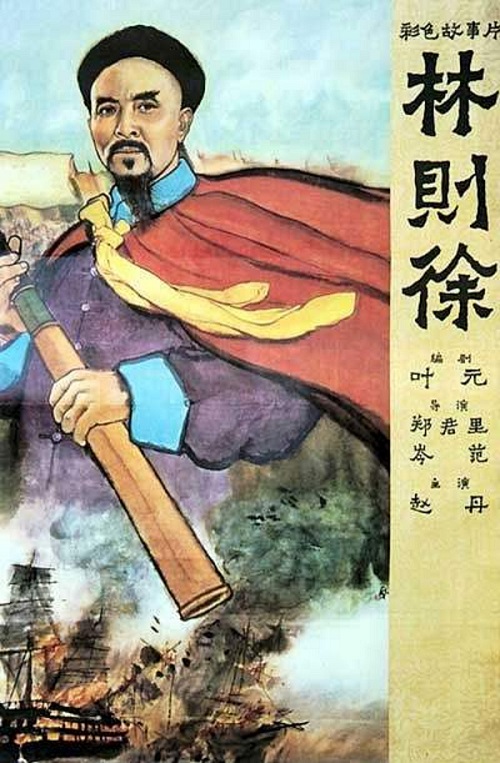

1959年是新中国电影史上第一个创作高峰。这一年,为庆祝新中国成立十周年,《林则徐》《聂耳》《我们村里的年轻人》《五朵金花》《青春之歌》《林家铺子》《老兵新传》《今天我休息》等一系列在思想上、艺术上、技术上都达到崭新水平的优秀影片相继推出,写下了新中国电影史上的光辉一页,被称为“难忘的1959年”。这些影片所呈现出的鲜明的民族风格、生动的人物形象、流畅的叙事手法,标志着新中国电影已经走向成熟。1959年9月25日—10月24日,文化部在全国城乡举行“庆祝建国十周年国产新片展览月”,参展影片包括18部故事片、7部长纪录片、7部科教片和4部美术片。展览月共放映电影9万余场,观众达1.2亿人次,可谓是万人空巷、盛况空前。而在这些献礼片中,由郑君里导演执导的《林则徐》《聂耳》不同凡响,从全国送来的22部影片中脱颖而出,被安排在一头一尾放映,故而有了“红烧头尾”的佳话。1960年,《聂耳》在捷克斯洛伐克第12届卡罗维·发利国际电影节获传记片奖。

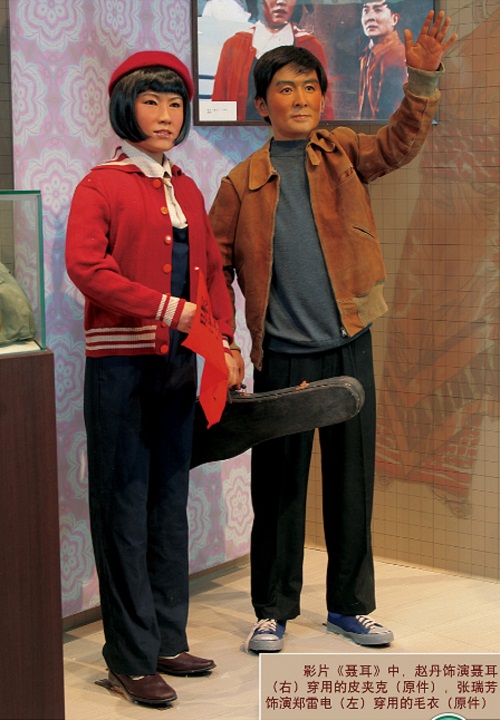

1995年,《林则徐》荣膺“中国电影九十年优秀影片奖”,中国电影“世纪奖”最佳导演奖则授予了郑君里。在我馆的第12展厅,恰恰陈列着和这两部影片相关的三件馆一级藏品:分别是影片《聂耳》中赵丹饰演聂耳时所穿的皮夹克、张瑞芳饰演郑雷电时所穿的红毛衣,以及由韩尚义设计的影片《林则徐》设计图。本文拟通过这三件藏品涉及到的影史、影人、影片,重新回到六十一年前的历史现场,重温新中国电影史上“难忘的1959”,探析“红烧头尾”经典佳作的艺术魅力。

一、“红烧头尾”诞生前后

1957年底,中央明确提出要准备十周年献礼影片。1958年下半年,中央决定由周思来、邓小平等领导亲自挂帅,在经济、文化领域组织一批重点项目,向国庆十周年献礼。中宣部、文化部迅速进行了组织规划,确定了放射电影“卫星”59部(包括艺术影片25部、长短纪录片19部、科教片10部、美术片5部)的国庆“献礼”目标。而在拍摄影片《林则徐》《聂耳》期间,整个社会正被“大跃进”的浮夸氛围笼罩,艺术创作面临诸多困难和挑战。而这两部影片的圆满完成并获得“红烧头尾”之美誉,并不是偶然的,而是得益于多方面的因素:

1.体制改革的成效

1950年代初,随着《武训传》《关连长》《我们夫妇之间》等影片引发的全国性的批判,电影创作一度出现了低迷徘徊的状况。1953年12月,政务院颁布了《政务院关于加强电影制片工作的决定》,这是新中国电影创作和制片生产的一个纲领性文件,它对此前的电影工作做了总结,明确提出“电影艺术具有极广泛的群众性,具有对群众的教育和文化娱乐的重大作用”,强调指出:“影片的题材内容和表现形式应力求多样”。在这一时期,党的文艺领导者还通过各种文艺和电影会议,对公式化、概念化的电影创作现象进行了批评——1953年,中央文化部周扬副部长在第一届电影局艺术干部会议闭幕会上,做了《当前电影艺术领导中的官僚主义必须改变》的发言,针对电影艺术创作中的官僚主义倾向,提出“根据实际,制定正确的、切实可行的创作计划”、“电影剧本的创作应该面向全国作家,依靠全部社会力量”等改进办法。1955年,蔡楚生在故事片编、导、演创作会议上做了《对1954年电影创作工作的补充发言》的报告,指出“必须肃清形式主义的残余和公式化、概念化的障碍,然后才能进一步更好地接受社会主义的创作思想和创作方法把我们的编剧、导演、演员的艺术技巧、艺术创作推上一个新的征程。” 1956年4月“双百”方针提出后,《文汇报》发起关于“好的国产片为什么这么少”的大讨论,影响波及全国。参与讨论者有著名作家、导演、演员、评论家和普通观众,讨论的问题涉及电影艺术指导思想、电影领导部门的工作方法和作风、电影审查制度、电影演员的选用、电影艺术传统的继承、电影与观众的关系等方面。这些关于电影的讨论,解放了思想,从某种程度上促进了电影业体制改革的步伐。

1956年10—11月,电影局在西单舍饭寺召开故事片厂长会议,提出以“自选题材、自由组合、自负盈亏和以导演为中心”(简称“三自一中心”)的电影创作生产管理经营的改革设想。经会议讨论后,草拟成《关于改进电影制片工作若干问题》的报告,报送文化部党组。这个报告针对当时电影业存在的问题,提出了若干改革措施,如改变电影制片工作的过分集中和对艺术创作的过多干涉的做法,将艺术创作的责任下放,各制片厂可根据不同的情况,以导演为主,成立若干创作组织;改变过去层次繁多的审查制度,大力加强影评工作,使大胆放手与加强领导统一起来;改变酬劳制度,在创作人员中批准实行基薪酬金的制度,以刺激生产。当时,上海电影制片厂因由接收国民党的制片厂和全部私营电影公司合并而成,场地较为分散,根据“舍饭寺会议”精神,于1957年春实行了“分厂管理”:将上影老厂分为江南、海燕和天马三个制片厂。在三个制片厂内部,自愿组成三个创作集体:以石挥为首的“五花社”(石挥、白沉、徐昌霖、谢晋、沈寂)、以应云卫为首的“五老社”(应云卫、孙瑜、吴永刚、杨小仲、蒋君超)、以沈浮为首的“沈记社”(沈浮、郑君里、徐韬、赵明等)。这一创作组体制的优越性,正如汪洋先生所言:“活跃了创作思维,发挥了艺术家的艺术个性,形成了固定的风格和流派”。因此也有论者认为,假如当时没有创作集体这种组织形式,那么,1959年献礼片的创作则完全可能是另一种结局。

2.集体智慧的结晶

当时,上海筹备献礼片的重任主要由海燕电影制片厂承担,郑君里导演挑大梁。据海燕电影制片厂副厂长徐桑楚回忆,当时在考虑献礼片创作时,有两个较为关键的因素:一是剧本的选择。1956年2月,上海原有的电影剧本创作所撤销,根据苏联专家的建议,成立了剧本编辑处,徐桑楚任处长,将原来分散在创作所写剧本的一些作家改换职能,除可以继续写剧本外,他们的主要任务是当编辑,帮助社会上的业余和专业作家写作,扶植剧本。一年的工夫,就创作出了40个剧本,当年拍了4部影片。其他的剧本为以后三年的电影创作,尤其是献礼片创作提供了大量的素材来源。二是注重题材的多样性。在总体规划上,不但要有历史题材,还要有现实题材,另外还要兼顾少数民族地区。题材规划完成后,就由创作集体自行选择剧本,不强行指派,让艺术家充分发挥所长,拍自己想拍的东西。 《林则徐》这部影片的剧本就是郑君里从1956年的投稿中挑选出来的,编剧是吕宕和叶元。而为了拍好这部电影,郑君里阅读了近500万字的清史档案、学术著作,做了近10万字的札记。主演赵丹为了诠释好林则徐,开拍前一个月就穿上了戏服,并根据京剧学习清朝大员的举止和动作。为了艺术,郑君里和赵丹经常在具体的细节问题上争论不休……但争论到最后,郑君里还是非常欣赏赵丹扮演的林则徐,对此,郑君里曾经有一个比喻:“正如我们把一颗宝石放在不同的光线下转动,它各个侧面便放射出珠光宝气一样。”

《聂耳》剧本的创作比《林则徐》要稍晚一些,但也在1957年就开始酝酿了,由于伶、孟波、郑君里共同进行剧本的创作。这三人皆是聂耳的好友,对聂耳怀有深厚的感情。其中剧作家于伶在1930年代初就与聂耳相识。当时聂耳在上海从事音乐创作,于伶则负责左翼文化总同盟的工作,聂耳许多作品初步完成后,第一个分享的人就是于伶;作曲家孟波和导演郑君里也是聂耳的好友,聂耳作曲的《义勇军进行曲》最早就是由郑君里等人演唱录音的;饰演聂耳的赵丹,也是聂耳的挚友。两人曾在聂耳创作的歌剧《扬子江暴风雨》中同台献艺,结下了深厚的情谊。1935年聂耳赴日学习时,正是郑君里、赵丹等人到十六铺码头把他送上了船,可没想到,聂耳这一去竟是永诀。因此,把这位青年音乐家短暂而辉煌的一生搬上银幕,是这些电影人一直以来的夙愿。这些志同道合的编、导、演们经常在一起切磋、研究剧本。影片中那位身着红毛衣的郑雷电,就是这些编导演们经过讨论集体虚构出的一个人物。对此,据郑君里的儿子郑大里回忆:在《聂耳》剧本创作期间,于伶和孟波叔叔常是我们家的座上客,有天放学回家,听到他们正热烈地讨论着一个问题——“聂耳到底有没有女朋友?”有的说有,有的说没有,争论得很激烈,不知哪位说,聂耳赴日似乎有“女友”的因素,他是失恋走的?还是到日本去看女友?却谁也说不清楚。最后,三人达成一个共识,要在剧本中写一个聂耳的初恋女友,那就是影片中的郑雷电。

《林则徐》《聂耳》这两部戏的主创——导演郑君里、主演赵丹、摄影黄绍芬、美术韩尚义,都是同一班人马。赵丹曾言:“君里、绍芬、尚义三个人如果缺一就有一点玩不转了。”他把三人组合称为“黄金组合”。可以说,正是这一“黄金组合”间艺术上的默契合作,才成就了《林则徐》《聂耳》这两部被誉为建国十周年献礼片中的“红烧头尾”电影经典。

3.尊重艺术创作规律

1958年,在举国上下掀起的大跃进浪潮中,电影界也同样制定了“跃进目标”,重数量轻质量是当时电影界创作的常态。但《林则徐》一天只拍3到5个镜头,有时只拍1—2个镜头。为了保证影片质量,“重来一遍”的次数多,耗片就高。为此,郑君里导演承受着巨大的压力。而在此期间,周总理对影片拍摄的支持和帮助,对影片的顺利完成起到了重要作用。在《画外音》一书中,郑君里导演是这样回忆这段历史的:“1958年,当《林则徐》刚开始拍摄,周总理从北京特地托有关领导捎来了他不久前在广州得到的一首有关三元里‘平英团’抗英战斗的英雄史诗,叮嘱我们要好好研究,要写好广州人民奋起抗英这一条线……” 诗中写道:“三元里前身若雷,千众万众同时来……晴空骤雨忽倾盆,凶夷无所施其暴……纷纷欲遁无双翅,歼厥渠魁真易事……”这部影片中所见的抗英战斗的许多细节描写,都是从这首诗中演化出来的。此后不久, 周恩来总理来到影片《林则徐》的拍摄现场视察。当天上午《林则徐》摄制组正在厂里拍摄三元里人民同英军的斗争这场戏的外景。总理到了厂里了解了相关情况后,严肃地说:“好好搞,保证质量,质量为主,不能粗。”

这一时期,国家领导还多次就献礼片的拍摄提出要求——1958年11月1—7日,文化部在北京召开了各电影制片厂厂长会议,周扬在会上对献礼片提出了“三好”的要求(内容好、风格好、声光好)。1959年4月23日,周总理接见了陈荒煤、张瑞芳、郑君里等电影界人士,在谈话中指出:“国庆献礼片不要贪多,要注意在人力、物力上留有余地,注意劳逸结合。”1959年7月11日—28日,文化部召开全国故事片厂厂长会议,重点讨论献礼片生产以及如何提高影片质量和加强艺术领导等问题,提出了重新全面安排艺术片厂的生产计划和发展计划,充分发挥创作人员的积极性,鼓励题材、形式、风格的多样化等等。可以说《林则徐》《聂耳》等影片之所以能取得这样的艺术成就,正是在当时国家领导人的大力支持下,尊重电影创作生产规律、艺术自由,因人制宜、因地制宜的结果。

二、由馆藏看“红烧头尾”的艺术特色

影片《林则徐》作为一部历史人物传记片,围绕虎门销烟和鸦片战争的史实,将一位爱国封疆大吏的形象再现于银幕,展现了鸦片战争前后波澜壮阔的历史画面。影片不仅在全国风靡一时,人们争相观看,并成为了第一部在美国上映的中国彩色故事片。郑君里在主持影片艺术创作的过程中,尤为重视对影片民族风格的塑造,而在这方面,美术师韩尚义的美术设计可以说发挥了重要作用。

韩尚义,浙江省上虞人,1917年11月出生于一个贫苦农民的家庭。从小喜爱美术,曾就学于上海美术专科学校美术教师进修班。抗日战争爆发后,于1938年考入国民政府军事委员会政治部第三厅美术科,从事抗日宣传活动。1940年,进入中国电影制片厂开始从事电影美术设计。抗战胜利后,他回到上海,加入昆仑影业公司任美工组长兼设计师,曾担任《一江春水向东流》《新闺怨》《关不住的春光》等影片的美术设计工作。1949年后转入上海电影制片厂,出任上影美工科长、副厂长兼总美工师。先后担任《上饶集中营》《南征北战》《林则徐》《聂耳》等20多部影片的美术设计,在电影美术设计领域具有较高的威望。而电影《林则徐》民族风格的成功塑造,很大程度上得益于韩尚义创造性的美术设计。韩尚义认为,历史在人们的头脑中是大块大块的,不像现代生活那么清晰细致,为此,他为《林则徐》布景设计确定的首要原则就是简练,他搜集了相关资料,观摩并借鉴了古代绘画、戏曲、雕塑等艺术形式,大笔触写意,尽可能去掉琐碎的东西,使人物突出、矛盾突出。此外,在大笔触写意的基础上,注重细节的真实,追求虚实结合,使得《林则徐》的美术设计不仅富有民族韵味,而且极为真实可信。我馆所藏的这张《林则徐》设计图,以简练的笔触塑造了宫殿的内景,画风粗犷、色彩温润鲜明、富有浓厚的民族传统文化意蕴。这幅作品也是韩尚义绘画艺术成熟时期的一幅作品,且设计图内场景被影片所采用,因此具有非常重要的价值。

《聂耳》作为新中国的第一部音乐传记片,讲述了青年聂耳接受进步思想,投身群众运动,逐步成长为人民音乐家的故事。影片穿插选用聂耳的代表性作品《铁蹄下的歌女》《码头工人歌》《毕业歌》《卖报歌》《塞外歌女》《开路先锋》和《义勇军进行曲》等作为全片的音乐基础,使音乐、剧情、人物思想发展水乳交融、浑然天成。影片公映后,在社会上引起很大反响,观众惊呼:“聂耳在银幕上再生!”

我馆第12展厅展示的影片《聂耳》中赵丹饰演聂耳时所穿的麂皮夹克,张瑞芳饰演郑雷电时所穿的红毛衣,皆是剧中的服装原件。其中聂耳在此片中穿着的麂皮夹克,出镜率颇高,是聂耳出席重要场合和参加重要社会活动的必备着装。据说,赵丹当年也恰恰正是“身穿一袭齐腰的麂皮短夹克,下着工装裤,脚蹬跑鞋”出现在编导们面前,而被认为是扮演聂耳的最佳人选。由此也不难看出,这件皮夹克所具有的时尚、反叛、自由的特征,恰到好处地体现了青年聂耳充满革命激情,追求自由独立的性格特质。而郑雷电所穿的这件颇具青春色彩、时尚靓丽的红毛衣,无疑是影片中令人尤为难忘的一抹亮色。由著名演员张瑞芳饰演的“郑雷电”虽然是一个虚构的人物,戏份也并不多,却如同她身上所穿的这件红色毛衣一样亮眼,令人难忘。作为一个坚定的革命者,她的形象和性格似乎和我们在这一时期其他影片中看到的不同——她个性鲜明,从某种程度上还带有些许知识分子的“小布尔乔亚”色彩,甚至用穿红衣戴红帽来表达她对革命的追求和对白色恐怖的示威。在郑雷电赴江西苏区学习前,她和聂耳相约在龙华古塔告别。这场戏虽然很短,却是浓墨重彩的一笔——“夏衍先生亲自撰写了这场戏,郑君里先生用‘万绿丛中一点红’的古诗词意境,让郑雷电一袭红装,渐行渐远消失在龙华古塔下那一片墨绿之中。” 可以说这件红衣帽对于塑造人物性格、烘托人物心境、渲染影片氛围起到了尤为重要的作用。

通过我馆这三件珍贵的一级藏品我们不难感受到,所谓“红烧头尾”经典佳作在艺术细节上的真实、生动和鲜活。而1959年国庆献礼片创作所成就的艺术辉煌,也充分证明了尊重艺术创作规律、提倡影片题材和类型选择的多样性,坚持艺术创作的一丝不苟、精益求精,对于电影艺术创作的重要性,而这些创作经验在半个多世纪后的今天,仍具有丰富的启示意义和巨大的借鉴价值。

(本文系《中国电影博物馆藏品图志研究(第一期)》阶段性研究成果)

(刘思羽系中国电影博物馆副研究员)

|